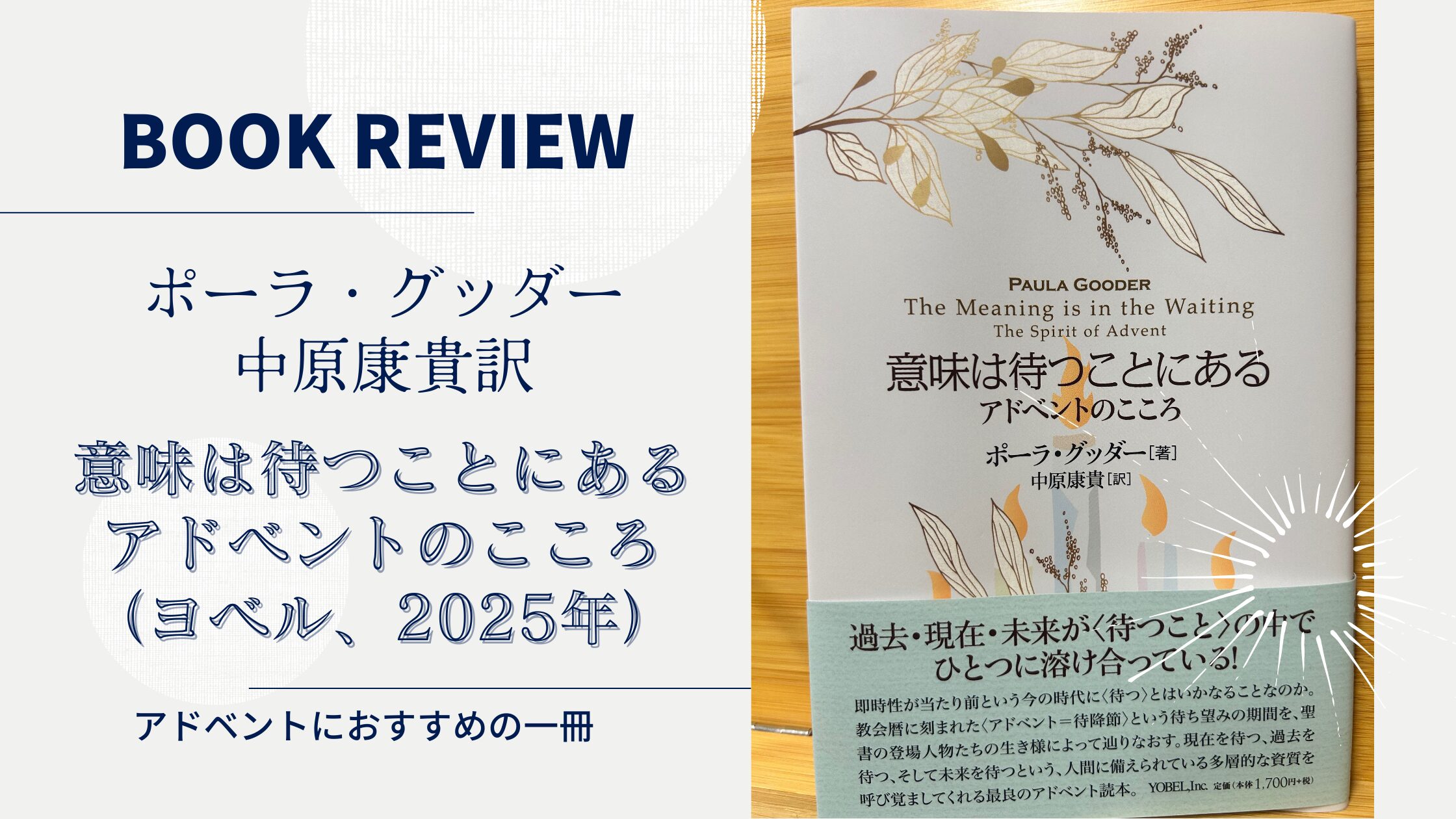

最近、「待つ」ことをしたのはいつでしょうか。もしかしたら、思い出せないくらい前かもしれません。本書は、そのような待つことを嫌う現代人にとって、聖書が教える「待つ」ことの意味について学ぶにはうってつけの一冊です。

本書の方向性については、冒頭の言葉で明言されています。

本書はアドベントの期間中に、「待つ」というテーマについて考えるためのヒントとなることを目的としています。本書は聖書の詳細な釈義は行いません。注解書の方がより優れた釈義を提供してくれるでしょう。また、待つことに関する実践的なガイドブックでもありません。聖書から着想を得た考察を通して、皆さんが待つことについて今よりも深く考えることを願っています。なぜ私たちは待つのか、待つとはどういうことなのか、待たないとどうなるのか、そしてなぜ神は私たちにさらに待つことを求めておられるのか。また、聖書の登場人物にとって、待つことはどのようなものだったのか、ということについても問いかけます。答えではなく、問いを投げかけ、新しい考え方や物事の見方を提供することを目指しています。

ポーラ・グッダー、中原康貴訳『意味は待つことにある—アドベントのこころ—』(ヨベル、2025年)、5頁

ここで言われているように、この本を読めば「待つ」ことを理解できるというような類のものではありません。むしろ、本書を通して、ますます「待つ」ことについての考察を促されるように思います。そして、それが著者の願いでもあります。

本書の構成は、序章と終章の間に、1-4章あります。1-4章の各章では、それぞれ「アブラハムとサラ」、「預言者たち」、「洗礼者ヨハネ」、「マリア」に焦点が当てられ、彼ら彼女らがいかに「待つ」人であったのかが考察されています。

副題は「アドベントのこころ」とありますが、まさにアドベントとは、救い主の誕生を待ち望む教会暦における季節です。それに合わせて書かれているため、アドベントの週と連動して(あるいは、12月1日から24日まで)読むことができるようになっています。各節は、聖句と考察がセットになっていて、4-5ページほどです。そして、1-4章通じて、各節が計24あります。原著には番号がついていないところを、「アドベント・カレンダーのように読み進められるように」番号が付されたことが、「訳者あとがき」に書かれていました。ですので、アドベントの季節に何か読みたいという方には、おすすめです。

私は、アドベントが始まる前に読んでしまったのですが、またアドベントの季節に、少しずつ読んでみたいと思います。

本書全体を通して感じたことは、冒頭で言われているように、読者に考察を促している、ということです。本書には著者自身の視点、また様々な考察が織り込まれているわけですけれども、よい意味で「教えられている」という感じがしませんでした。あえて言うなら、「私はこう考えますが、あなたはどう考えますか」といった印象を受けました。

それでいて、各所に深く考えさせられるような印象的なフレーズが散りばめられています。たとえば、著者は「待つこと」についてこのように述べています。

待つことは、安易な答えに急がず(それはしばしば複雑な結果をもたらします)、自分だけではなく、周囲のすべての人の都合を視野に入れた、異なる在り方へと私たちを招きます。待つことは、別の見方をすることであり、素早い回答が必ずしも最善のものとは限らないと認識することなのです。

ポーラ・グッダー、中原康貴訳『意味は待つことにある—アドベントのこころ—』(ヨベル、2025年)、53頁

これはほんの一文ですが、まさに著者が「待つ」ことを体現しているように感じられました。理解することを急いでおらず、あくまでも読者のペースに委ねられている。その意味において、著者も待っているのだと思わされます。そして、その「待つ」とは、本書でも示されているように、結果ありきではありません。時には終わりの見えない中で、格闘し続けるような、そのような深遠なものとして「待つ」ことが理解されています。

現代は、「待つ」ことがますます忌避され、誰もがすぐに答えに飛びつく、そのような社会です。待つことができない人にとって、もちろん私も含まれますが、本書を通して「待つ」ことの意義を再認識することができるのではないかと思います。何より、聖書に登場する人たちは、「待つ」人であったということに深く考えさせられます。

本書はアドベントの季節にはうってつけですが、もちろんいつでも読むことができると思います。アドベントにおいては、とりわけキリストの誕生を新しい思いを持って待ち望むものですが、しかし、信仰者は常にキリストの再臨を待ち望んでいます。その意味においては、「待つ」ということは非常に重要なテーマであると言えます。

ただ、本書で指摘されている通り、「待つ」ことを正しく理解できていない現状があります。例として挙げられるのは、クリスマスです。現代はクリスマスを楽しみにして待つのではなく、クリスマスを「早く」始めて、楽しみを先取りしているのです。そこからは「待つ」というプロセスがなくなってしまっています。

待つということは、その先に待っているものを心から楽しみ喜ぶために必要不可欠なプロセスだと言えます。

もちろん、それは単なる苦役ではありません。待つということの中にも、いろいろな要素があり、それらによって待つことがただの苦しみではなく、喜ばしいものだと思えるようになるのです。それについては、ぜひ本書を読んで確認していただければと思います。

最後に、このような「待つ」というテーマで思い出されることは、特に日本社会においては、某遊園地で多くの人が何時間も待っている光景だと思います。ともすると、一般的に「待つ」ことは必ずしも苦ではないのではないか、と思われるかもしれません。しかし、本書が語る待つということは、単なる受動的な待つではなく、積極的な待つだと言えます。仕方がなく待つのではなく、その待つこと自体の中に意味を見出すのです。それがまさに本書のタイトルになっています。

「意味は待つことにある(The Meaning is in the Waiting)」

ちなみに、訳者曰く、本書の著者は現地イギリスで、N.T.ライト主教と共によく読まれているとのことです。今後の邦訳にも期待ですね。近々『私を遣わしてください—レントのこころ』が出版予定です。